ロシアによるウクライナへの攻撃が長期化しており終わりの見えない状態が続いています。そして同様に新型コロナウィルス感染状況も思わしくありません。

世界中に暗いムードが立ち込めているこんな時だからこそ、気持ちだけはポジティブに、明るい未来を信じ続けていたい。それが当ブログを始めたきっかけでもあります。

そこで今回は気持ちを前に向ける方法=モチベーションの上げ方、について残しておこうと思います。

モチベーションとは

直訳すると「動機づけ」と訳されるようですが「モチベーションが高い」とは誰かに指示されなくても自ら考え行動を起こすことです。モチベーションの高い組織は士気が高く、それに伴い生産性も高い。誰もが願う理想の姿ですよね。

「なんとか部下のモチベーションを上げたい、どうすればやる気を引き出せるのか?」 又は「自分自身のモチベーションが上がらない、誰か私のやる気スイッチを押してほしい」「朝起きて仕事や学校に行きたくない」「日曜日の夕方になると気分が憂鬱になってくる=サザエさん症候群」という言葉も存在するくらいですから同じ悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。

「モチベーションの違い」を表す有名なたとえ話で「3人のレンガ職人」というお話をご紹介します。同じ職場で働く3人のレンガ職人に、通りかかった旅人が質問をしました。

「あなたは、何をしているのですか?」

- 一人目の答え「見ての通りレンガを積んでいる。キツくて大変な仕事です。」

- 二人目の答え「大きな壁を作っている。この仕事のおかげで家族を養うことができる。」

- 三人目の答え「歴史に残る大聖堂を作っている。ここで多くの人々が祝福を受けることができる。」

「レンガを積む」という行為は同じなのに、その認識の差によってモチベーションは大きく異なってくる、という事例です。この3人では仕事の結果も、周囲への影響もかなり違ってくることが容易に想像できますね。

なぜこれほどの違いが生じるのか?

私はこの十数年間、企業において「企画」と名のついた部署で仕事をしています。

「企画の仕事ってどんな仕事なのか?」一言で表現するとしたら「多くの人のモチベーションを上げ、その気にさせる仕事」と迷わず答えます。

しかし私自身、過去に全くモチベーションが上がらず、もがき、苦しんでいた時期もありました。数々の自己啓発セミナーを受け、モチベーションを上げるための多くの書籍も読んできました。そしてようやくこの年齢になり、実感として分かってきたことがあるんです。それは「モチベーションは勝手に上がるものではない」「モチベーションを上げるにはその順番(ステップ)が大切」ということ。

「気分が乗ってきたら、そのうちやる気も出てくる」「誰かがやる気スイッチを押してくれる」こんな淡い期待を抱くのはやめて、モチベーションの上げ方を学んでいきましょう。

なぜモチベーションが上がらないのか?

「モチベーションを上げる方法」を考える時、その逆からアプローチしたほうが理解しやすいかと思います。

「モチベーションが上がらないのは なぜか?」

そこにはA.本人の行動面 B.周囲からの影響面 という大きく分けて2つの側面が存在します。

最近私が拝読した書籍「こうして社員はやる気を失っていく」(日本実業出版社、松岡保昌著)では、この2つの側面を「内発的動機付け」「外発的動機付け」と表現されていました。

私の考える「モチベーションが上がらない理由」は以下です。

A.本人の行動面

①その仕事の必要性や大儀を理解していない

②理想の姿、あるべき姿が見えていない

③誰かが決めた目標や計画をやらされている

B.周囲からの影響面

①他人の努力やチャレンジを認め、応援することのない風土

②上位や仲間から協力が得られていない

③頑張りに見合う報酬が得られていない

AとBはどちらが先(優先)か? 様々なご意見があるかと思いますが。私の経験上「A.本人の行動面」のほうが先であるべきと考えています。私のイメージするAとBの関係を図1に示します。

Aとは「自分で成長しようとする力」Bとは「それを伸ばそうとする力」どんなに周囲が伸ばそうと努力しても、成長したいという意志のない者を伸ばすことは出来ません。周囲の努力は全てムダになってしまいます。

よって今回の記事ではまず「A.本人の行動面」にフォーカスしてご説明していこうと思います。

モチベーションを上げる方法

前置きが長くなりましたが、(本人の行動面における)モチベーションを上げるための具体的ステップは以下です。

- ステップ① 本当の価値を知る

- ステップ② 未来を鮮明に思い描く

- ステップ③ 自分で目標を作る

ステップ① 本当の価値を知る

モチベーションを上げるためにまず最初にやるべきことは、あなたのやろうとしていることの本当の価値を知ることです。本当の価値とはどういうものか? 企業で例えると経営理念、使命、フィロソフィなど様々な言葉で文書化されていると思います。学校で言えば教育理念です。

経営理念とは何か? 簡単に言うと「それをやることで最終的にどうなりたいのか?」これをまとめた創業者の想いです。

経営の神様と呼ばれた松下幸之助さんも「経営理念を確立してから会社が驚くほど成長した」「経営に魂が入った」と語っているほどです。ちなみにパナソニックでは毎朝の朝礼で全社員が声を合わせて経営理念を唱和します。 グーグルも大変ユニークな経営理念を掲げらていますね。

代表的な経営理念がソリューション様のサイトに掲載されていますが、一度ご自身の会社の経営理念を再確認してみることをお勧めします。

「理念や使命なんてものは理想論で、どうせ絵に描いたモチでしょ」そう考えている方もいるかと思います。そんな方にぜひやって頂きたいのが、お客様から来る感謝の言葉を聞いてみることです。きっと絵に描いたモチではなかったことに気づかされると思います。

これは10年以上前になりますが、東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの人財育成担当だった方の講演に参加する機会がありました。東京ディズニーランドでは開演前の朝礼時、お客様から頂いた感謝のお手紙がスタッフ全員に紹介されているそうです。手紙の内容はディズニースタッフさんの心配りにより一生に一度の忘れられない体験をさせてもらったことへの感謝のお手紙。朝礼の場でその話を聞いた多くのアルバイトスタッフはあまりの感動で涙を流している。そして最後の号令「さぁ、本日のゲストの皆様にもハピネスをお届けしましょう!」モチベーションMAXの状態で開演を迎えるわけです。

この理念や使命といったものは仕事に限ったことではなく、なんにでも適用できます。例えば私は数年前から地球環境保護に向けた活動を実践しているんですが(過去の記事「脱プラスチックは可能なのか?」)そのきっかけは日本政府が決めた「レジ袋有料化」です。なんとなく地球に良さそうだから。みんながやっているから。エコバッグを持つことがトレンドだから。深く考えずに政府の出した方針に従っている方も多いのではないでしょうか。そこで私は「地球環境は今どうなっているのか?」「なぜレジ袋なのか?」関連する書籍を読み漁り、自分なりに調べ、考え抜いた末に、脱プラスチックを超越した新たな理念「新プラスチック宣言」の提唱に至りました。

些細なきっかけで始めたことを、自分の人生の使命にまで昇華させたわけですが、これは私がなにか特別な思想や信仰を持っていたからではなく、物事の本質を見極めようとすることで誰にでも可能なものだと言えます。一般的な表現をすれば「こだわり」「ポリシー」がこれに近いと言えるでしょうか。あなただけのオリジナルな価値を探して頂ければと思います。

ステップ② 未来を鮮明に思い描く

前述の理念や使命はやはりまだ現実離れした夢の世界であり、これだけではなかなかモチベーションは上がりません。そこで次のステップとして重要なのが「未来を鮮明に思い描く」ことです。

あなたがそれを達成した時どうなるのか? 誰がどんなふうに喜ぶのか? 親友からどんな言葉をかけられるのか? それはどんな場所で、周りには誰がいるのか? より具体的に想像してみて下さい。京セラ創業者である稲盛和夫さんはそれを「カラーで夢を見る」と著書の中で表現されていました。

より具体的にイメージしやすくするために目標となる人物を決めておくことも効果的です。あなたがあこがれ理想とする人は、周りからどんなふうに思われているでしょうか? きっと多くの人を笑顔にしているんでしょう。あなたもそうなれたら素晴らしいですよね。 より身近なお手本を置くことで夢は現実に近づきます。そしてあなたの想像する夢を、身近な方にぜひ話してみて下さい。

未来を思い描く時に注意すべきポイントは「必ず周りの誰かが喜んでいること」。自分だけの喜びしか想像できない方はまだこの段階に来ていません。ステップ①にもう一度戻りましょう。

「誰かの笑顔を想像して自分も楽しい」「自然とワクワクしてしまう」これが理想の状態です。

決して私利私欲/自己満足を優先させてはいけません。これはB.周囲からの影響面に関係してくる内容ですが、私利私欲が前面に出てしまうと周囲からマイナスの影響を受けてしまうからです。

ステップ③ 自分で目標を作る

それではいよいよ実行する段階に移ります。

ステップ①で本当の価値を知り、ステップ②でなりたい姿のイメージができました。

次に行うのは、あなたの思い描いた未来や、なりたい姿をいくつかの要素に分解することです。

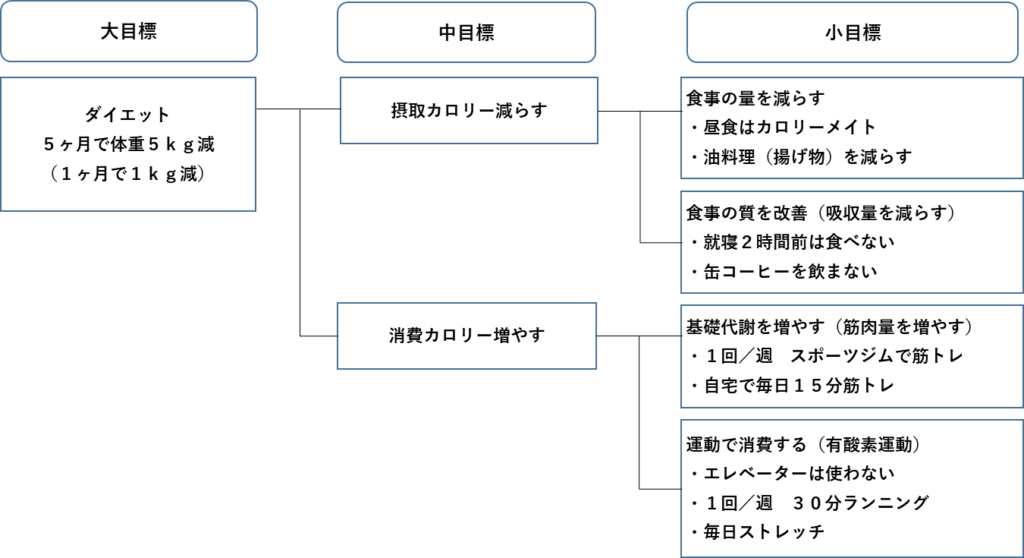

最初に描いた目標を大目標とすると、それをいくつかの要素に分解したものが中目標、更に細かく分けたものが小目標といったイメージです。ここで注意すべきは 大目標⇒中目標⇒小目標がしっかり繋がっていること(要素を押さえていること)が重要です。

その分野の知見無しでは簡単に作ることはできませんし、これが一番のポイントとなる作業と言えます。

この手法で有名なのが、現在大リーグで活躍している大谷翔平さんが作成した「マンダラート」ですね。大谷選手はこれを高校1年の時に作成したと言いますから、かなり鮮明に未来を見ていたことが分かりますし、知見を持った方がアドバイスをされたかと思われます。

要素分解の次は時系列での分割です。「いつまでにそれを達成したいのか?」最終到達目標を定め、それを時間軸で細かく分割するわけです。例えば最終到達目標が5年後であれば1年きざみに分割。1年後であれば3ヶ月きざみといったイメージです。

分かりやすい事例として私が3年前に取り組んだ「ダイエット」の例をご紹介します。

大谷選手の次の事例としてはお恥ずかしい限りなんですが、私はこの目標を10ヶ月ほどで達成し、コロナ禍の今でも理想の体重を維持しています。

小目標の1つ1つはさほど難しいものではなく、少しの努力で実現可能な内容にすべきです。これにより「努力すれば達成感が味わえる」という感覚を植え付けることが出来ます。ありきたりな表現になりますが、モチベーションを上げる/又は高い状態を保ち続けるためには小さな成功体験を一つ一つ積み重ねていくしかないんですね。(まぐれの一発ホームランではない)

企業で働く方であれば「目標は上司が定めており、自分で作ることは出来ない」「そんな権限は与えられていない」そう思われる方がいるかもしれませんが、ご安心下さい。上司(仮称Aさん)が定めた目標を変える必要は全くなく、Aさんの定めた目標=あなたの大目標と位置づけ、それにつながる中目標⇒小目標をあなた自身で作っていいんです。そしてその小目標について知見が豊富なAさんに相談してみましょう。「Aさんの目標を、私は具体的にこうやって実現したいと考えていますがアドバイス頂けないでしょうか?」きっと良い意見が聞けるはずです。

今回ご紹介したような最終目標を要素で分解し、それを時系列で分割したものを「ロードマップ」と呼びます。

このロードマップには夢を実現させるための様々な力が秘められています。

・現実離れした夢物語が、急に現実味をおびてくる。

・多くの人が「もしかしたら、出来るんじゃないの?」との感覚になる。

・実際スタートすると確実に目標に近づいていることが実感できる。

・周囲から認められるようになり協力者が増える。上司の決裁が通りやすくなる。

つまりモチベーションは勝手に爆上がりするわけです。

「モチベーションを上げる方法」まとめ

ステップ① 本当の価値を知る

創業者の想いや、お客様の声を知る。自分で調べてオリジナルの価値(ポリシー)を見出しても可

ステップ② 未来を鮮明に思い描く

周りの誰かが喜んでいる姿を想像してワクワクしましょう

ステップ③ 自分で目標を作る

誰かが決めた目標や計画をやらされるのではなく、自分で作る。

大きな目標を要素で分解/時系列で分割。あなたが達成可能なレベルまで小さくする。

このステップを少し意識するだけで、気持ちが前を向いてきます。冒頭でご紹介したレンガ職人に例えると「3人目の答えが出来るようになる」

一人でも多くの方がそうなって頂けたら幸いです。

コメント