最近見たネットニュースである著名人が「テスラはスマホでトヨタはガラケー」と表現されていました。トヨタはイノベーション意識が低すぎて時代の波に完全に乗り遅れており、今後凋落していくことが予測される。2040年の販売台数は現在の約1,000万台から半分以下の400万台まで落ち込むらしいです。

販売台数の予測はさておき「トヨタはガラケー」とはどういうことなのか?CASEの本質を全く理解されていないとも思える発言だったため、自動車業界の現在の状況と今後の予測を私の視点で紹介しておきたいと思います。

自動車に求められるものの変化

- 1950年頃~:パワー、スタイリングの時代

馬力の大きい米国車やスーパーカーと呼ばれるイタリア車が人気を博した時代 - 1980年頃~:燃費、信頼性の時代

日本車やドイツ車が繁栄。米国を代表するGM、クライスラーが経営破綻 - 2010年頃~:環境配慮の時代

人体への影響だけでなく、地球環境への配慮が必要になってきた時代

ハイブリッド技術で世界をリードしてきたトヨタでしたが、後から登場したテスラが急成長。CN(カーボンニュートラル)というキーワードも追い風となり、世界は電気自動車(BEV)一択の形相を呈してきました

このように自動車に求められるものは約30年周期で大きく変化しています。そう考えると次の大きな転換期は2040年頃訪れるわけですが、この変化を起こすのが冒頭で述べたCASEであり、自動車業界が100年に1度の大変革期に突入する原因です。上記の表にならって2040年頃の時代を一言で表すと「2040年頃~:ソフトウェア・ファーストの時代」となります。

PC(パソコン)業界で起きたこと

自動車業界の今後を占う上で、同じような変化を経験したパソコン業界について考えてみると分かり易いかもしれません。家庭用のパソコンが普及し始めた1980年頃、世界市場はIBMが席巻しており、日本市場はNECが一強だったと記憶しています。やや遅れて富士通のFMV、ソニーのVAIOなんかも人気でしたね。インターネットもそれほど普及しておらずハードウェアが主役の時代でした。それが1990年頃、ちょうど全てのPCがインターネットに接続されるようになったタイミングで登場したのが「Windows」というOS(Operating System)です。当時社会人になりたてだった私は初めてWindowsに触れた時の感動を忘れもしません。それまで格闘していた資料作成が、いとも簡単に意のままに出来てしまう。主役の座が入れ替わった瞬間でした。その後のソフトウェアの大躍進はここで申し上げるまでもありませんが、ハードウェアの末路は意外と知られていないのではないでしょうか。前述したIBM、NEC、富士通、いずれも業績が悪化したPC部門を切り離し、今では中国メーカーであるレノボ傘下に下っています。ソニーのPCも最近見ないですね。

なぜこれほど急激な変化が短期間で起きたのか? それはハードウェアというものが作り手の想いや制約が反映される部分を多分に含んでいるのに対して、ソフトウェアはよりお客様に近い存在でお客様のことだけを考えて開発される類のものだからです。そう考えるとハードからソフトへの移行は必然であり、ソフトウェア・ファースト=お客様ファーストと言い換えることができます。

CASEとは?

それでは2040年頃に自動車業界で起きる大変革とはどのようなものになるのか?これを理解するにはCASEの正しい知識が必須となります。CASEとは、C(Connected:コネクテッド)、A(Autonomous:自動運転)、S(Shared & Service:シェアリング/サービス)、E(Electric:電動化)の頭文字をとったものです。それぞれの文字を単独で見ると特に目新しいものはなく「ふーん、そんなものか」と思ってしまいがちですが、このCASEにはステップがあります。

- ステップ①E(電動化)

自動車の機能全てが電子制御で操作可能となる状態。簡単に言うとパワーステアリングやオートワイパー等がこれに該当します。動力が電気かガソリンか?の違いではなく、現在既に多くの車の電動化は完了していると言えます。 - ステップ②A(自動運転)

機能全てが電子制御となったことで、その操作も自動で行うことが可能になります。前の車との車間を一定に保ちながら車線をはみ出さないように自動操縦してくれる機能などは一部の車両に設定されつつありますが、まだまだ完全自動化までは道半ばと言えます。 - ステップ③C(コネクテッド)

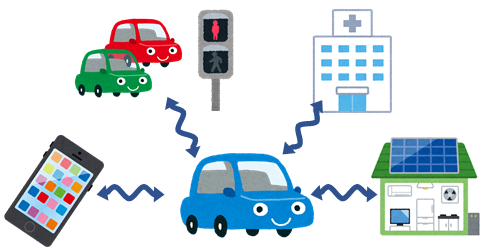

文字通りインターネットに繋がることですが、5G(第5世代高速通信システム)の普及により、自動車だけでなく全てのものがネットを介して繋がる時代が訪れます。 - ステップ④S(サービス)

Shared & Serviceが正式名称ですが、私はここにSoftwareを加えて「Software for Shared & Service」こうすべきだと思っています。米国で人気となっているウーバーがこの入口かもしれませんが、まだまだ影も形も無いと言えます。なぜならここがCASEの真骨頂であり、自動車業界のみならず、全ての常識をひっくり返すポテンシャルを秘めているからです。

前述のPC業界では、インターネットの普及+ソフトウェアの登場で、あっけなく主役が入れ替わりました。これと全く同じことが今後の自動車業界で起きます。そう、それは必然なのです。

今後のC(コネクテッド)

それでは今後の自動車はインターネットを介してナニとつながるのか? ここは私の独自の視点で少しだけ予測してみます。

スマホとの連携により、登録されたスケジュールを把握し時間どおりに次の目的地まで自動で連れて行ってくれます。

他車や交通インフラとの連携により、全て自動運転となります。交通事故や交通渋滞が皆無となり、「飲酒運転」という用語自体が無くなります。あなた自身で車を運転することも可能ですが、それは私有地やサーキットのような特定エリアでのみ許可されます。

病院との連携により、あなたの心拍や血圧が異常値に差し掛かった時、車載カメラを通じて瞬時に医師の診断を受け、そのまま自動運転で最寄りの病院に搬送されます。その際、交通インフラがあなたの車を最優先で走行させます。

家との連携により、太陽光発電、家庭用蓄電池、車載バッテリーが、あなたのライフスタイルに合わせた最適な電力配分を行います。車載バッテリーの残量を気にする必要はありません。

近い将来このような未来が訪れるとしたらいかがですか? 少し考えただけでもこれだけ出てくるわけですが、この実現のためにはステップ②である安心安全な制御技術が必須であり、ステップ④にあたる快適便利なソフトウェアがなければただの妄想で終わります。

トヨタとテスラの違い

それでは冒頭で述べたトヨタとテスラの違いをCASEの視点で比較してみます。

ステップ①電動化で見ると両者の有意差はありません。EV化で先行するテスラが優位に見えますが、基本機能の電動化は両者共完了しているからです。

ステップ②自動運転ではテスラがやや優位です。同社は既に「オートパイロット」と呼ばれる技術を実車搭載しており、かなりのデータが取れているはずだからです。しかし「テスラ車は死亡事故が多い」という報道をご存じの方も多いかと思いますが、安心安全な自動運転には程遠い状況です。

(これについてはプレジデントオンライン様のサイトで紹介されています)

ステップ③コネクテッドとステップ④ソフトウェアについては全くの未知数。世界中で熾烈な技術開発競争が繰り広げられています。車載用OSを制する者が次の時代の覇者となるからです。

かつてマイクロソフトやグーグルが登場したように、新たなベンチャー企業がそれを成し得る可能性が高いと私は推測しています。なぜならベンチャー企業は既存のしがらみや守るべきものを持っておらず、ひたすらお客様ファーストを追求できるからです。その時トヨタもテスラも要求通りにハードを提供するだけの下請けメーカーとなっています。ハードウェアでの収益が激減し、ソフトウェアだけが果実を享受できる時代。主役どころかメインキャストの総入れ替えです。20年後「トヨタもテスラも同じガラケーだったね」そう呼ばれているかもしれません。

日本車は生き残れるのか?

今後訪れる大変革期を日本車が生き残る条件として、次の3つがポイントになると考えています。

まず1つ目、自社の利益だけを追求することはせず幅広い業種と協業すること。繋がる相手は住宅、電力、交通機関など様々です。トヨタが進めるWoven Cityは最適な実験場となります。(Woven Cityについて過去の記事はこちら)

2つ目に、カーボンニュートラル対応で体力を削られないこと。今はなぜか自動車だけがやり玉にあがっている感がありますが、真摯に取り組む姿勢を示すことである意味やり過ごすことも大切です。本当の勝負はその後にやってくるのですから。

最後に3つ目、これが最もつらいことですが、既存のビジネスモデルを捨てる覚悟が求められます。ハードを製造するための設備や固定資産類など次の20年では足枷(あしかせ)でしかありません。

私は学生時代から「いつかはクラウン」と憧れながら育ってきました。ホンダや日産も日本の誇りだと思っています。世界に誇る日本ブランドを絶やしたくない。物造りに携わる一人として我々に出来ることを模索していくつもりです。

当記事の執筆に当たっては「日本車は生き残れるか」(桑島 浩彰、川端 由美 著)を参考とさせて頂きました。生の取材に基づいたリアルが記されており、世界の動きの速さに背筋が寒くなりました。自動車産業に関わる方はもちろん、物造りに関係する全ての日本人が読んでおくべき書籍です。

コメント