2009年、太陽光発電の普及促進を目的とした買取制度が開始されました。2012年からはそれがFIT(Feed-in Tariff)という名称になり、太陽光発電だけでなく再生可能エネルギー全般の買取がスタートしたわけですが、この制度は「発電(売電)を開始してから10年」という期限が設けられていますので、そろそろ買取期間が終了する方が増えてきます。そういう私も2011年末に太陽光発電を設置しましたので今年の11月に買取終了を迎えます。

これを世間では「卒FIT」と呼んでいますが、「卒FITの方には蓄電システムがお勧め!」「今なら工事費無料!」このような言葉が飛び交ってますね。我が家にも、ここ数ヶ月で数名の訪問販売の方が売り込みにきましたので、各メーカー蓄電池の普及にかなり力を入れていることが分かります。

この記事は「卒FIT後に蓄電池を導入しよう!」と考えている方

又は「導入しないと損なのか?」と迷っているいる方に役立つ情報となります。

卒FIT後に蓄電池を導入すべきか?

SDGs目標7に直接影響する内容であり、地球環境保護を重視している私にとっては10年前からの課題です。2021年3月現在の私の判断を先に申し上げると、

「今は蓄電システムを導入すべきではない」これが結論となります。

この判断のポイントとなった以下3点について解説していきます。

- ポイント①:地球環境にとってどれだけエコ(CO2排出削減)なのか?

- ポイント②:経済的なメリット/デメリットは?

- ポイント③:災害時に役に立つのか?

ポイント①:地球環境にとってどれだけエコなのか?

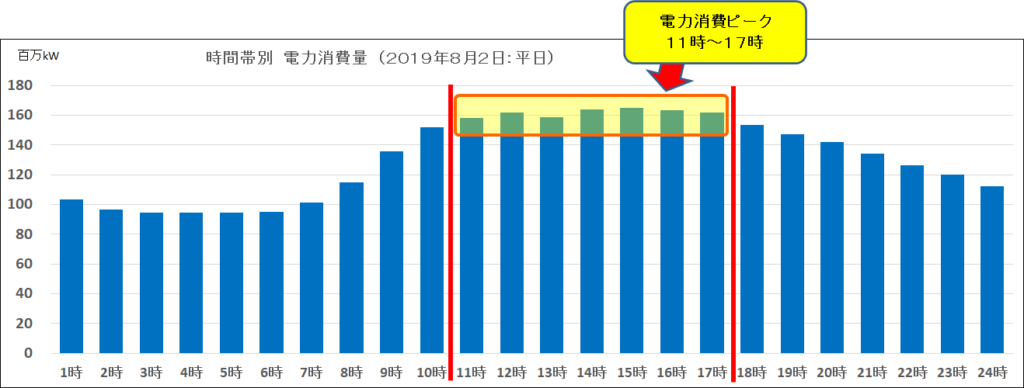

これを考える上で最も重要なのは「どれだけ電力ピークをカットできるのか?」これがカギになります。電力ピークとは電力消費が最も多い時間のことで、一般的に平日13時~16時がピークになります。これはオフィスビルや工場がいっせいに大容量の電気を使うことが原因です。最近で最も電力消費量の高かった2019年8月のデータを見て頂くと分かり易いです。

電力消費は11時~17時にピークがきています。そこで蓄電池の役割として電力消費の少ない深夜に充電しておき、それをお昼の時間帯に使用することでピーク電力を抑えることが出来るわけです。現在の日本ではこのピーク電力を賄うために石炭をガンガン燃やしていますので、蓄電池によるCO2削減効果は絶大なものになると思われます。

ではどれくらいの蓄電池があれば効果的なのか? 私の計算ではお昼の7時間のピーク電力を10%削減するためには日本全国で約1億kWhの電力量が必要になります。一般的な家庭用蓄電池の容量は10kWh前後ですからかなりの数が必要ですね。

ポイント①地球環境にとってどれだけエコなのか?をまとめると、蓄電池によるCO2削減効果は期待できるものの、かなりの数が普及しなければその効果を実感することはできない。と言えます。

ピークカットについては「(株)エネテク様のサイト」で分かり易く紹介されています。

ポイント②:経済的なメリット/デメリットは?

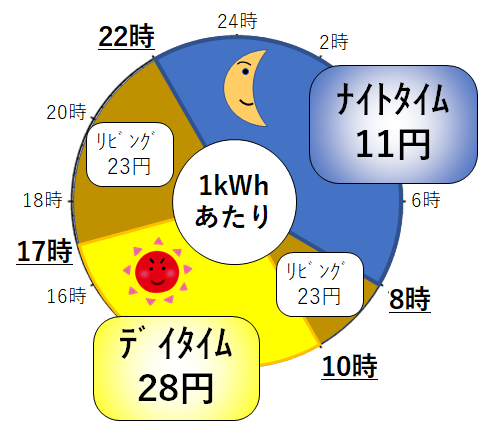

蓄電池による経済性を理解するために欠かせないのが「時間帯別電気料金」のしくみです。蓄電池の最大のメリットは「深夜の安い電気を充電しておき、昼の高い時間帯にそれを使う」になります。多少の料金の差はありますがどの電力会社にも深夜が最も安い「深夜割プラン」が用意されており、蓄電池を設置した方には必須のプランになります。事例として九州電力の深夜割プランの料金体系図は以下のようになっています。

最も電力需要の少ない深夜の時間帯は、昼間の半額以下の料金設定となっています。そして太陽光パネルで発電した無料の電気を一旦蓄電池に貯めておき、昼の時間に使うことでお得度MAXの恩恵を受けることができるわけです。

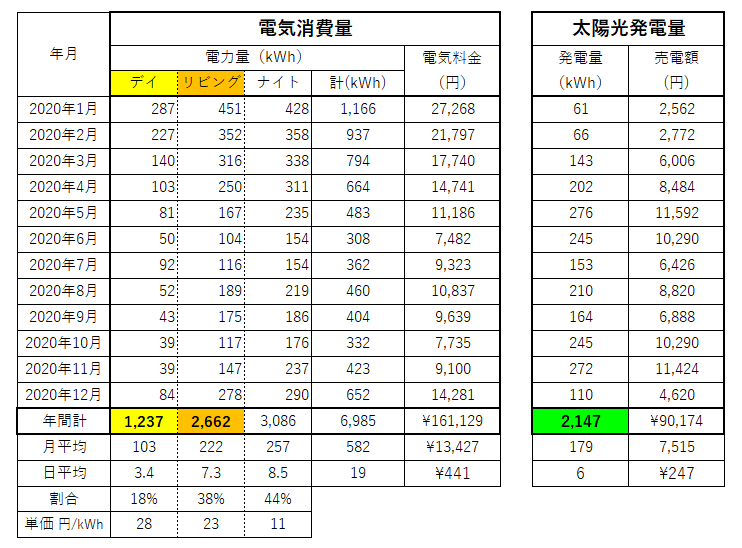

実際どれくらいのコストメリットがあるのか? 我が家の昨年1年間の電力消費量と太陽光による発電量を事例にご説明します。

ボギー家では昨年1年間に16万円分の電気を消費し、太陽光パネルで9万円の売電を行いました。前提条件として我が家はオール電化住宅で、エコ給湯システムを設置していますので既に深夜割プランを導入しています。

太陽光発電に蓄電池システムを組み合わせた場合のコストメリット計算

<考え方>

太陽光で発電する 2,147kWhは全てデイタイムに優先して自己消費し、残りをリビングタイムに使用する。それでも不足するリビングタイムの電力を蓄電池に貯めた分(深夜料金)で賄うことができれば「お得度MAX」になります。

<計算式>

太陽光分:1,237 x 28 + (2,147 – 1,237) x 23 = 55,566円

蓄電池分:(2,662 – (2,147 – 1,237)) x (23 – 11)) = 21,024円

2つを合計して、年間7万6千円の得をする計算になります。

リチウムイオン蓄電池の寿命を10年と考えると、経済的なメリットを出すためには76万円以下で蓄電システムを導入する必要がありますが、現在の導入費用は100万円~200万円が相場であり、経済的メリットを出すことは難しいと言えます。

ポイント②をまとめると、蓄電池の最大のメリットは安い電気を貯めておき、高い時間帯にそれを消費することができる点です。しかし現在の料金プラン、及び蓄電池の導入コストでは経済的なメリットは出せない。今後、昼間の電気料金がもっと高くなるか、蓄電池の導入コストが下がるか、又は最近話題の「全個体電池」が市販化されて電池寿命が飛躍的に伸びればメリットが出てくると思われます。

ポイント③:災害時に役に立つのか?

蓄電池があれば安心なのは間違いないんですが、携帯電話や懐中電灯の充電くらいなら車からの供給で十分です。「冷蔵庫のアイスクリームが溶けてしまう!」と言われると返す言葉がないんですが。災害というのは蓄電池がフル充電のタイミングを狙ってきてくれるのでしょうか? 更に蓄電池は日々充放電を繰り返すため、その寿命は10年間と言われています。「防災用」と考えるには意外と頼りないかもしれません。そう考えると蓄電システムとは別に、防災グッズとしてポータブルバッテリーを備えておくほうが確実です。これなら10万円前後で販売されています。

最終まとめ

前述の結果より、現在の私の判断では「蓄電システムの導入は少し待ち」となりました。しかし地球規模のCO2排出は既に「待った無し」の問題です。近い将来にはなんらかのエコシステムを導入するつもりで積み立てしておこうと思います。

コメント